时间的紧张工作让软件工程师林先生出现了颈痛、头痛和失眠,逐渐连往常常口服的止痛药都无法缓解症状。在中山大学孙逸仙纪念医院康复医学科,林先生被诊断为颈源性头痛。为林先生开展治疗的伍少玲教授指出,颈源性头痛患者在急性疼痛缓解后,加强颈后肌群的锻炼、保持良好的作息习惯是关键。

头痛剧烈难忍,一查问题出在颈椎上

林先生是一名软件工程师,也是一名不折不扣的“低头族”——他经常在电脑前面连续工作4-6小时,每周多次加班至深夜。由于长时间使用电脑和紧张的工作节奏,林先生经常出现颈痛、头痛和失眠等症状,严重时要通过口服止痛药或到医院进行物理治疗才能缓解。

康复医学科副主任伍少玲为林先生查体后发现,林先生左侧枕部有一个明显压痛点,按压时疼痛会向同侧后枕、头顶部放射,颈部肌肉紧张痉挛,无同侧上肢放射性疼痛。结合工作性质、反复慢性疼痛特点及之前的颈椎正侧位X片,伍少玲教授诊断林先生是颈源性头痛。

颈源性头痛:慢性、单侧头部疼痛为主要表现

伍少玲教授介绍,随着智能手机及电脑的普及,像林先生这样的“低头族”很常见,颈源性头痛的发生率也明显增高。有的患者头痛时会认为是偏头痛或脑血管出现了问题,甚至担心是脑肿瘤。但其实很多头痛都是病痛在头上、病因在颈椎,这种头痛就是“颈源性头痛”。

颈源性头痛是指由颈椎或颈部软组织的器质性或功能性病损所引起的,以慢性、单侧头部疼痛为主要表现的综合征。目前一般观点认为, C1-C3神经根和/或其支配的组织结构是诱发颈源性疼痛的解剖基础。由于颈部长时间不良姿势,及日常活动频繁,容易出现颈部肌肉痉挛和/或韧带筋膜慢性劳损伴炎性刺激、颈椎小关节紊乱、颈椎间盘退变或突出等刺激或机械性卡压 C1-C3神经根分支从而出现颈源性头痛。

导致林先生头痛的第2颈神经后支是颈神经后支中最大的一支,在寰椎后弓和枢椎椎板之间后行,在头下斜肌下方穿出,并发出肌支支配该肌。其与第1颈神经后支交通后,内侧支称枕大神经,支配耳后、枕部皮肤,甚至向上可达头顶的皮肤感觉。由于长时间低头/头部前倾工作,头下斜肌等枕下肌群容易劳损,局部肌肉和筋膜紧张、肿胀,发生无菌性炎症,使第2颈神经后支受压,产生枕部向颅顶部的放射性胀痛。急性疼痛缓解后,加强颈部、特别是颈后肌群的抗阻自我练习,可增强颈肌肌力,保持颈椎稳定性,预防颈椎病,减少颈源性头痛发生或复发。

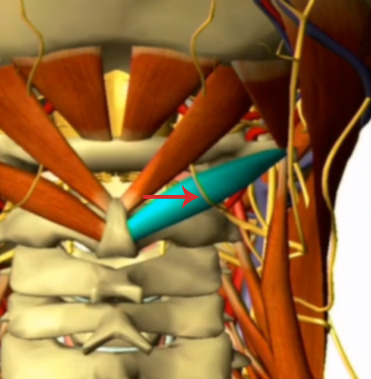

头下斜肌与第2颈神经后支的毗邻解剖

绿色标识为头下斜肌,第2颈神经后支在头下斜肌表面

预防颈源性头痛该注意什么?

保持良好的睡眠体位和工作姿势。人每天有6-9小时是在睡眠中度过的,因此,选择合适的枕头,睡眠中将头颈部放在适当的位置,对于预防颈椎和颈部肌肉劳损性疾病具有重要意义。

使用电脑的正确姿势

选择符合人体工效学设计的电脑桌椅,电脑桌椅可以调整高度,座椅最好有支持性椅背及扶手。坐上去后,坐姿能保持三个90度:上半身应保持颈部竖直,两肩自然下垂,上臂贴近身体,肘部屈曲90度操作键盘或鼠标;下半身腰部可靠在椅背,保持挺直,腰部和大腿成90度;膝部自然弯曲90度,双脚平放着地或一小板凳上,不要交叉双脚,以免影响血液循环。

工作中要经常变换姿势,避免同一姿势持续时间过久,坚持做工间操,必要时需更换工种。颈部的后伸练习、颈后肌群的抗阻自我练习都是简单有效的方法。

自我保护和预防头颈部外伤。在生活、工作中,特别是乘车和乘飞机时,使用安全带可减少头颈部创伤的发生,降低损伤的程度。

及时治疗头颈部急性损伤。在急性损伤期,应注意保持卧床休息,采用颈托等用具进行颈部制动保护1-3天,及时就医,尽量使受伤的颈椎和肌肉创伤反应减至最低程度。

避免过度脑力劳动和长期精神紧张。过度脑力劳动和长期精神紧张是颈源性头痛患者的共同特征,也是颈源性头痛发作的重要诱因。因此,注意劳逸结合和经常调整心理状态对控制颈源性头痛很有意义。